家庭暴力與精神虐待- 什麼是家暴? 遇到家暴怎麼辦? | 台北家暴訴訟律師,台北家事律師

目錄

家庭暴力:

家庭暴力是指家庭成員間實施身體、精神或經濟上的騷擾、控制、脅迫等行為。

除了身體上的傷害,遺棄、強迫、引誘從事不正當行為、妨害自由、性侵害、精神暴力也同屬家庭暴力的一種。

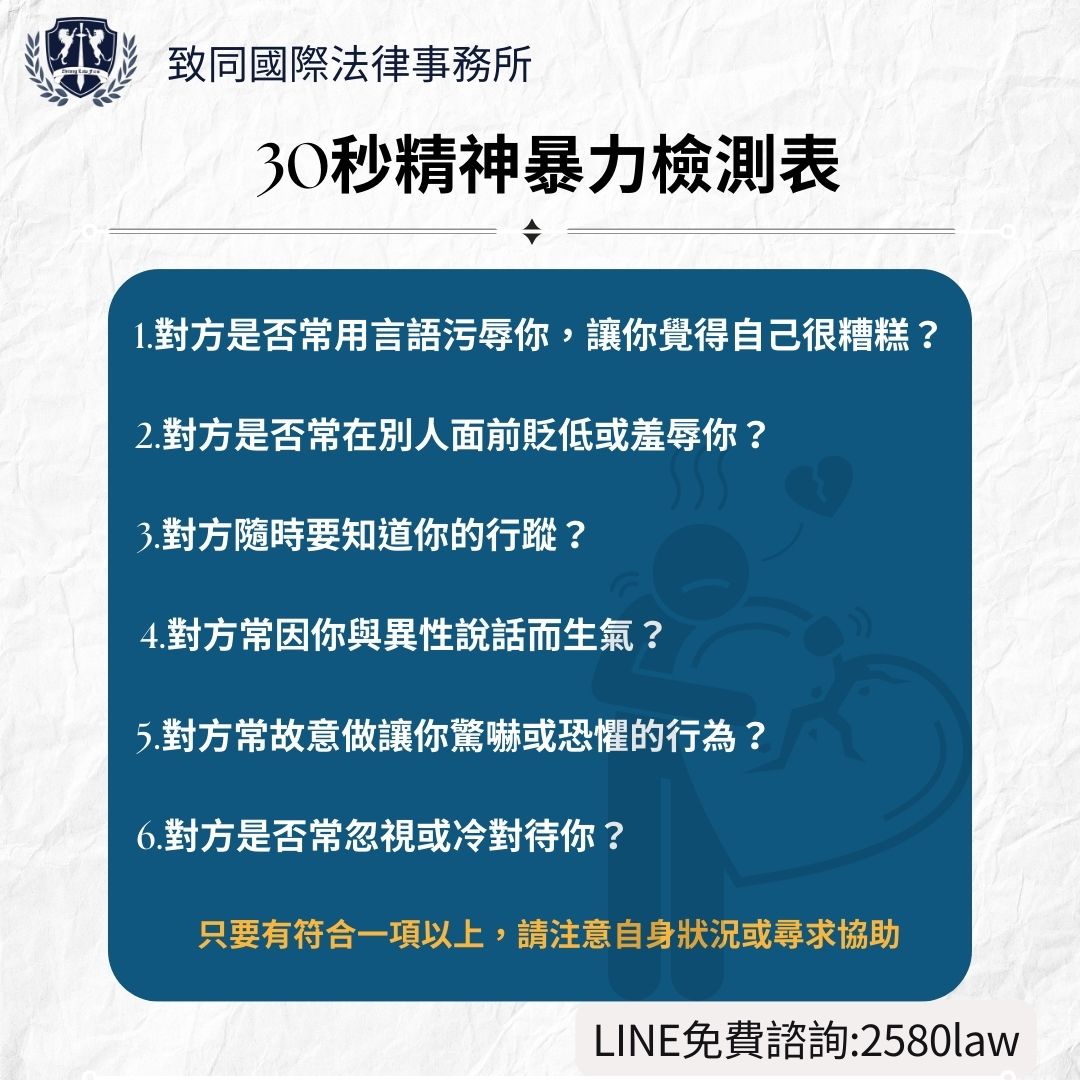

家庭暴力簡易評估表

也可參閱台灣親密關係暴力危險評估表(TIPVDA),適時檢視自身狀況。

精神暴力:

精神暴力雖無外在傷害,對被害人造成的心理創傷及精神壓力卻不可小覷,其傷害甚至跟隨被害人一輩子。

精神暴力包含以下行為:

1.言語攻擊:以言語脅迫或恐嚇、吼叫、羞辱。例如:傷害家人 或奪走孩子監護權。

2.心理或情緒虐待:藉由行為操縱或冷漠應對,造成對方心理痛苦。例如:跟蹤監視、竊聽、冷漠對待、不實指控或過度干預生活。

3.性暴力:對被害人實施虐待性性行為導致被害人身心受創。

30秒精神暴力自我檢測表(衛福部製作)

經濟上暴力:

1.過度掌控家裡的錢,不讓對方工作,以利掌控經濟大權

2.強迫對方借錢或當保證人,甚至奪走財產

3.用金錢手段來控制、威脅或騷擾對方

對方道歉後,就不會再發生家庭暴力嗎?

根據研究,家庭暴力是一種會重複循環的過程,只要發生一次就會有再發生的極高可能性。

加害者從壓力累積到爆發,宣洩情緒後對受害者感到愧疚而道歉,討好,

得到原諒後度過一段蜜月期,再到下次的壓力爆發點。

重複循環的過程被稱之為”家庭暴力循環論”。

長期處在家庭暴力之下的受害者,會出現對自我價值的否定,

社交關係上的障礙,甚至導致患上精神疾病,更甚者會將其情緒發洩於更弱小的對象上。

一昧的忍讓並不會讓加害者體悟到自己的錯誤,

因此一旦遇到家庭暴力,請務必尋求幫助,讓家庭暴力止步。

家庭暴力適用於下列家庭成員關係(現在或曾經有此關係皆可):

►有婚姻關係的人(異性、同性皆包含在內)。

►有親密關係者(同居、未同居皆可):情侶

►雖非親屬而以永久共同生活為目標:情侶、繼父母、繼子女。

►直系血親:父母、子女、祖父母與孫子女等直系親屬。

►四親等以內之旁系血親:兄弟姐妹、叔伯姑姨、堂兄弟姐妹等。

►四親等以內血親之配偶:姻親中的嫂子、姐夫等。

►配偶之四親等以內血親:配偶的父母、兄弟姐妹等親屬。

►配偶之四親等以內血親之配偶:配偶的兄弟姐妹的配偶(如姑丈)。

可作為證據的資料:

家庭暴力案件調查紀錄(包括通報表、現場處理調查表等)。

驗傷診斷證明書:

►甲乙式驗傷單皆可,但因甲式費用較高,建議申請乙式驗傷單即可。

►驗傷單於醫院或診所皆可開立。

▸若無明顯外傷,中醫診所或推拿中心開立的治療單也可做證據, 只是證據力會較為薄弱。

▸使用驗傷單可提出傷害告訴的期限僅限六個月內,但即使過了六個月也請妥善保留,日後可當作長期受虐的證據。

►其他相關證據:目擊證人、照片、錄影音、或求助證明

家庭暴力證物保存:

家庭暴力屬於地方法院家事法庭(屬民事庭)審理,因此證物須由被害者自行保管,可先行將證物拍照,

待開庭時一併呈上給法官當庭履勘。如被害人另有向警察機關提出刑事告訴(傷害、毀損、恐嚇等),

可交給警察機關作為證物,警察機關會依刑案程序送檢察署贓物庫保管。

►精神暴力如何蒐證:

1.診斷書:至身心科門診取得診斷書,有病歷報告更佳。

2.錄音:電話或錄音筆錄音,收音效果越佳越好。

3.人證:親友、孩子、鄰居等皆可作證。

4.加害者威脅物品:保留文字訊息、錄影佐證。

►受理報案

警方接獲通報後,由通報轄區內的警員前往現場,視現場狀況,給予緊急救護、控制現場及適當隔離當事人等工作,

另依需要通知社工人員到場協助處理,當嫌疑人有持續暴力等行為,警方可依法拘捕。

►必要時申請保護令

►警方調查與送案

警方偵辦:收集證據(錄影音、監視器、驗傷單、證人證詞),並製作處理「家庭暴力案件調查紀錄(通報)表」、

「處理家庭暴力案件現場報告表」 ,同時協助被害人製作安全計畫書,告知被害人擁有的相關權利,

救濟途徑等。必要時於受害者居住處進行戒護,或將受害者等人轉送至安全的庇護所。

施暴者若涉嫌犯罪(如傷害、恐嚇),將移送檢察官偵辦

►檢察官偵查

檢察官可能的處理方式:

1.直接起訴施暴者

2.交付調解(輕微案件)

3.裁定緩起訴(視情節而定)

4.若施暴者違反保護令:可處1年以下有期徒刑、拘役或新台幣10萬元以下。

►法院審理與判決

▸刑事案件(例如傷害罪):

1.輕微案件:處社會勞動、緩刑或罰金。

2.嚴重案件:判處有期徒刑

▸民事案件(如保護令、賠償):

1.核發保護令(限制接觸、禁止接近等)

2.判決損害賠償(精神賠償、醫療費等)

►監管與後續輔導

受害者保護措施:

1.提供庇護所、安置機構。

2.心理諮商與法律援助。

3.社工持續追蹤案件。

►施暴者處遇(處遇:犯罪行為矯正):

1.強制參加家暴防治課程。

2.社會勞動或緩刑觀察。

►保護令有哪些類型:

1.暫時保護令:適用因家庭暴力而有安全上的考量,但無急迫危險時。

2.通常保護令:受到家庭暴力並有聲請民事保護令之必要時。

暫時保護令及通常保護令可由被害人本人或由警察、檢察官或直轄市、縣市家庭暴力防治中心以書狀向加害人住所地、被害人住所地或家暴發生地的地方法院家事法庭提出聲請。

3.緊急保護令:受到家庭暴力並有急迫危險情況時。

僅檢察官、警察、主管機關得於知悉或受理家暴案件後,以口頭、書面或傳真方式聲請,並於四小時內核發或駁回。

►申請保護令應備文件(可點連結下載):

1.聲請民事暫時、緊急保護令書狀

2.聲請民事通常保護令書狀

3.戶籍謄本(證明雙方關係用)。

4.暴力事實相關證據(診斷證明、照片等)。

5.聲請狀所述應附文件。

6.證人聯絡資料。

7.其他由法院請聲請人提出之文件。

►申請保護令程序費用:

依照家庭暴力防治法第10條第3項規定,保護令的聲請,撤銷,變更,延長及抗告,均免繳費用。

但一些相關程序所需費用(如鑑定費,文書影印費等)則無法避免。

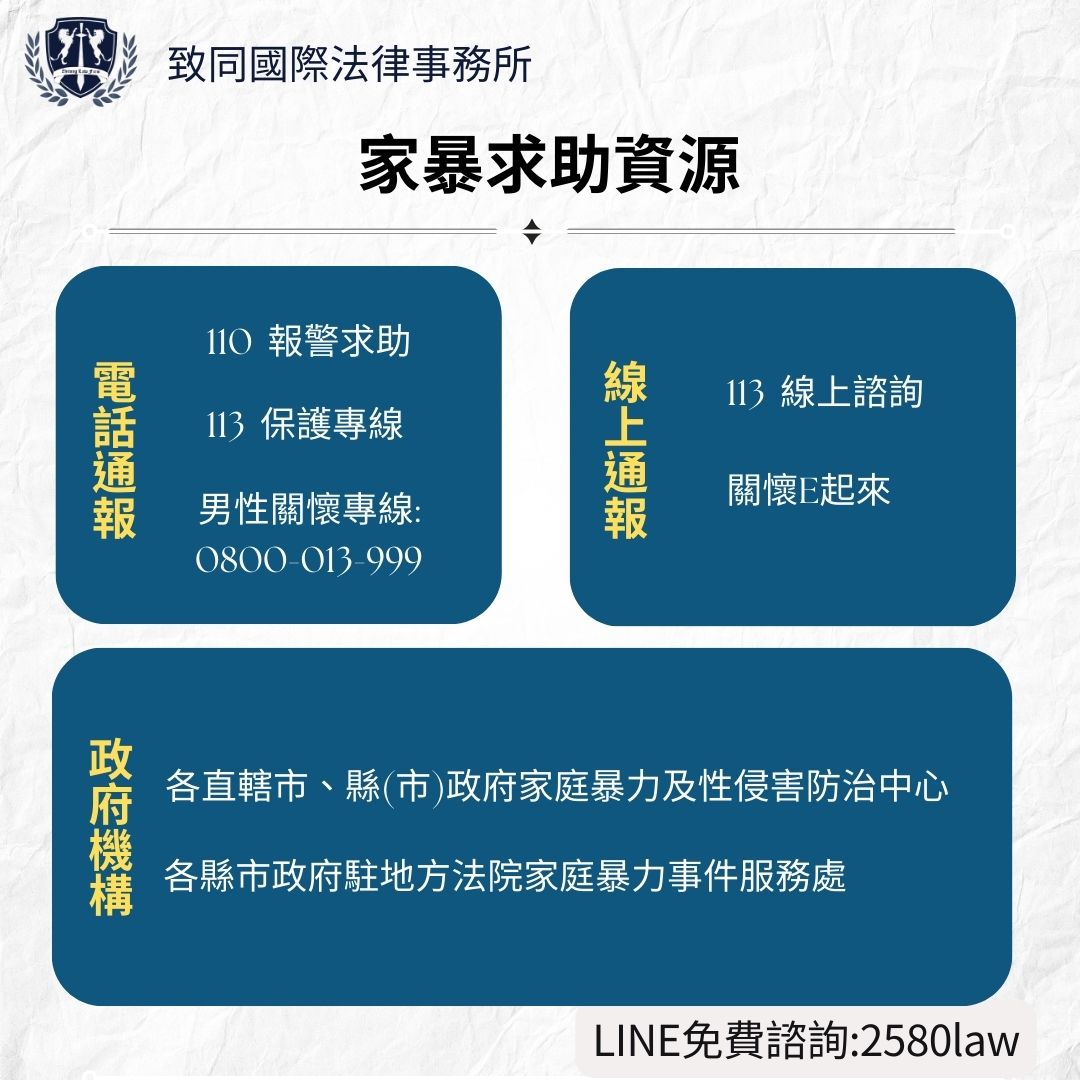

►家暴專線/網路通報平台

1.110:報警求助。

2.113:保護專線。如不方便通話,也有113線上諮詢可利用。

3.網路:關懷E起來

4.男性關懷專線:0800-013-999

►專業機構

►家庭暴力防治中心,可提供下列協助:

1.24小時專線:提供全年無休的電話求助服務。

2.緊急救援:隨時幫助受害者處理緊急狀況,包括送醫、驗傷、採集證據,或安排臨時住處。

3.經濟與生活支持:幫助受害者申請經濟補助,安排法律諮詢、孩子就學、住房輔導,甚至協助接受職業訓練或找工作。

4.安置庇護:為受害者和未成年小孩提供短期到長期的安全住處。

5.心理輔導:提供受害者、目睹暴力的小孩或其他家庭成員心理治療。

6.輔導加害者:把施暴者轉介到專業單位接受輔導和追蹤管理,防止重犯。

7.案件追蹤:持續跟進受害者的情況,確保所轉介的服務有效進行。

8.推廣教育:透過宣傳和培訓,提升大眾對家庭暴力防治的認識與重視。

9.危險評估:針對高風險案件進行專業評估,並召集各單位合作處理。

►歡迎聯繫 致同國際法律事務所,由我們專業的律師協助你

致同國際法律事務所提供您詳盡的服務:

1.保護令聲請協助:從文件準備到法庭陳述,打點一切讓您沒有煩憂。

2.案件分析與建議:提供最適合您的法律策略,讓您無所畏懼。

3.心理支持與資源連結:致同將是您最強的後盾也是最支持您的夥伴。

多數家暴案件中,有許多受害者無法鼓起勇氣離開,

其中有一部分便是受害者擔心離開加害者後,經濟上會面臨困境,

政府也有針對家暴受害者提供補助,鼓勵受害者可以勇敢踏出下一步。

►經濟補助

1. 緊急生活扶助費用

▸補助金額:每月 9,829元~14,881元(依當年最低生活費標準調整)

▸條件:補助以3個月為限,如需延長須提出申請。同一事由僅補助一次。

2. 醫療與心理輔助

▸非屬健保給付範圍之緊急醫療補助

▸補助金額:每月 3,000元以上

▸扣除健保給付費用外,掛號、驗傷、診斷書及其他相關費用皆可。

▸特殊藥材、毒藥物檢驗、伙食等健保不給付費用,可專案申請。

▸無健保身分或特殊情況下也可專案申請。

▸非屬健保給付範圍之傷病醫療補助

▸補助金額:每人次 3,000元以上

▸需診斷書或醫療證明

▸項目包括:藥費、器材費、檢查費等

▸非屬健保給付範圍之社會心理評估與心理輔導、精神醫療費用

▸補助金額:每小時 1,200元~1,600元

▸須經醫療機構或心理專業機構認定

個別心理治療、夫妻或家族輔導:每次以兩小時為限,得視情況增加。

團體輔導每次以三小時為限,得視情況增加。

3. 法律與訴訟補助

►律師費用與訴訟費用

▸律師費:每案 8,000元~5萬元

▸訴訟費用:5萬元上限

▸條件:需用於家暴相關訴訟(如保護令、離婚等)

4. 交通與生活補助

▸安置費(公設民營)

補助金額:每天 450元~750元

期限:補助期限最多 30 日,可申請延長

▸安置費(方案庇護)

補助金額:

成年人:每天 600元~800元 / 未成年子女:每天 500元~700元

期限:最多 30 日,可申請延長

5.居住補助

▸房屋租金補助金額:每月 3,600元以上,期限:以六個月為原則,可申請延長

6.子女教育與生活費補助

補助金額:每人每月 1,500元,期限:最多補助 6 個月,可申請延長

7.特殊案件補助

執行費用:依據法院核定,補助範圍依規定辦理

在面對家暴問題時,除了政府提供的資源和保護機制,

專業律師的協助將能讓您更安心。

我們深知您所承受的的壓力與不安,您不需要孤軍奮戰,

我們的專業團隊是您堅強的後盾,

致同致力於幫助您重新獲得安全與尊嚴。

如需協助,請隨時與我們聯繫,我們會以最專業且快速的方式支援您。

文章內容僅供法律知識參考,並非正式法律意見或專業法律建議。

法令可能隨時間變更,適用於個案的法律規範亦可能有所不同,

建議讀者在面臨具體法律問題時,可尋求本所律師的專業諮詢。

本事務所不對因依據本文章內容而採取的行動或決策負法律責任。